Eckdaten:

- Wegführung: Kleinzell (468m, 9.05) - Weißenbachalm - Hochstaff (1305m, 11.45-12.35) - Kleinzeller Hinteralm (13.25-14.35) - Ebenwald - Schwarzwaldeck (1073m, 16.00) - Kleinzell (17.30)

- Länge: 17,5 km

- Höhenmeter (Aufstieg): 1000 hm

- Reine Gehzeit: ca. 6,5 Std.

- Viecher: 1 Reh, 1 Murmeltier

- Fußstatus: beschwerdefrei :-)

Tour mit Wolfgang und Eli. Mit dem Hochstaff außerdem ein neuer Gipfel für mich. Wetterlage: Seltsam. Durchzug einer Okklusion im Tagesverlauf. Davor und danach Gewitter, dazwischen stratiformer Regen. Schräge Abfolge, aber gut vorhersagt. Dazu am Ende des Berichts mehr. Wir starten in Kleinzell unweit der Dorfkirche, Anstieg über den Weitwanderweg bis zur Weißenbachalm.

Bild 1: Beim Solleneck.

Bild 2: Erste Vorboten der Front nahen schon: Hohe Altocumulus in verschiedenen Formen (floccus, undulatus)

Bild 3: Alter Keller im Wald oder sowas ähnliches.

Bild 4: Die Pilze schießen nach dem feuchten Sommer wie Pilze aus dem Boden.

Bild 5: Glockenblume.

Bild 6: Schattiger Aufstieg.

Bei der Weißenbachalm hörten wir einen lauten Pfiff, der wie ein Murmeltier klang. Murmeltiere in den Gutensteiner Alpen? Sicha ned.

Bild 7: Bereits (weglos) oberhalb der Weißenbachalm.

Links Gemeindealpe (1005m), rechts Hirschkogel (990m), mittig Unterberg (1342m), ganz links Hocheck (1037m).

Bild 8: Aufstieg über die steile Wiese.

Bild 9: Links vom Höhenberg (1027m) schaut der Schöpfl durch.

Bild 10: Friedliche Kühe auf der Weide vor dem schön geformten Gipfelsüdhang.

Bild 11: Vermutlich Greiskraut.

Bild 12: Steinbrech-Art.

Nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden Gehzeit erreichten wir den gut besuchten Gipfel. Von Westen hat es inzwischen deutlich zugezogen. Eigentlich ein klassischer Warmfrontaufzug mit mittelhohen Schichtwolken (Altostratus translucidus).

Bild 13: Blick vom Gipfel auf die Ebenwaldhöhe.

Dahinter der vorwitzige Wendlgupf (1110m) und die Kiensteineröde (1160m). Im Hintergrund das dunstige Donautal und das Waldviertel.

Bild 14: Panorama mit dem Muckenkogel ganz links.

Wir rasten an einem Felsen neben dem Gipfel bei den letzten Sonnenstrahlen und nahezu Windstille.

Bild 15: xxx

Bild 16: Blick zur Reisalpe, im Hintergrund Gippel, Veitsch, Göller, Hochschwab, rechts Gemeindealpe, Dürrenstein, Ötscher.

Im Westen nahen lockere Quellwolken, aber nicht bedrohlich. Dahinter dominiert weiterhin kompakte Schichtbewölkung (stabile Luftschichtung). Gegenüber befindet sich die Reisalpe (1399m) mit der Kleinzeller Hinteralm oberhalb des Sattels. Noch im Dezember sind wir hier mit Schneeschuhen aufgestiegen.

Bild 17: xxx

Bild 18: xxx

Bild 19: Tiefblick an der Westflanke ins 700 Höhenmeter tiefer gelegene Schindeltal.

Bild 20: Panorama West mit dem sich vollziehenden Wetterumschwung.

Euf Ötscher-Höhe werden längliche Wolkenbänder sichtbar, die den auffrischenden Westwind in der Höhe ankündigen (laminare Gebirgsüberströmung). Oberhalb der bodennah stabilen Schichtung ist die Atmosphäre aber weiterhin labil, erkennbar an der zunächst flachen Quellwolkenentwicklung hinter Hinteralm und Muckenkogel.

Bild 21: Blick vom Gipfel auf Ebenwald, im Hintergrund das mit Dunst angefüllte Donautal.

Flache Quellwolken etwa in Bildmitte entstanden in Höhe der Hügel im Strudengau (westlich vom Ostrong).

Bild 22: Zunehmend größere Quellwolken unterhalb des Altostratus.

Gleichzeitig deuten die lenticularis-Wolken (längliche Bänder) auf die stabile Schichtung hin, die die Quellwolken am weiteren Aufsteigen hindern. Ich konnte entspannt sein, bei dieser Konstellation war am Standort keine Gewittergefahr gegeben.

Bild 23: Gipfel.

Bild 24: Im Minutentakt verlängerte sich die Wolkenbank mit dem kräftigen Westwind nach Osten.

Bild 25: Kartäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum)

Bild 26: Im Osten ist es auch interessant:

Links vom Schneeberg entstehen ebenfalls flache Quellwolken. Richtung Wiener Becken sind noch Wolkenlücken erkennbar.

Bild 27: Glockenblumen

Bild 28: Mächtiger Cumulus congestus

Bild 29: Der Südabstieg geht über zwei Steilstufen.

Als oben die ersten Westwindböen aufkamen, brachen wir zum Abstieg auf. Perfektes Timing.

Bild 30: Zoom zur gut besuchten Hinteralm.

Ich spekulierte damit, dass einige Hüttengäste sich vom finsteren Himmelsbild und dem auffrischenden Westwind abschrecken und fluchtartig die Alm verlassen würden - und wir damit sicher noch einen Sitzplatz im Freien finden würden.

Bild 31: Der größte Felsen im Abstieg.

Bild 32: Im Südwesten entstanden erste Regenschauer, während wir verschont blieben.

Auch hier viele linsenförmige Wolkenausprägungen, insbesondere über dem Hang der Reisalpe erkennbar (ganz rechts). Was wir zu dem Zeitpunkt (mangels guten Handyempfangs) nicht wussten: Genau am Alpenostrand bildete sich eine Gewitterlinie aus, wo der auflebende Westwind auf den vorherrschenden Südostwind im Wiener Becken traf - so wie vorhergesagt (siehe Ende des Berichts).

Bild 33: Über der Reisalpe waren vorübergehend Altocumuli undulatus (netzförmig) erkennbar.

Bild 34: Als wir den Sattel zwischen Reisalpe und Hochstaff erreichen, weht bereits lebhafter Westwind.

Auf der Hinteralm finden wir noch einen freien Tisch für uns alleine. Das Brot mit Geselchtem war üppig, der Most ausgezeichnet, die Mehlspeisen leider bald aus, aber besser für meinen von vier Monaten kantinenloser einseitiger Ernährung gezeichneten Bauch.

Bild 35: Auf der Weide nebenan war gerade Paarungszeit.

Bild 36: Nach einer knappen Stunde Rast brachen wir auf.

Außer dunklen, tiefhängenden Wolken und lebhaften Westwindböen mit rauschenden Bäumen in der Umgebung verlief der Frontdurchgang harmlos. Es hat nur aufgrund der fehlenden Sonne etwas abgekühlt, im windgeschützten Bereich war es kaum merklich kälter geworden.

Wir wanderten über Ebenwald und vorbei am Hof Kaltenreiter. Dort waren mindestens drei Katzen im Feld unterwegs, ließen sich aber nicht fotografieren.

Bild 37: Auf einer eingezäunten Weide dann die Überraschung: Hier gibt es Murmeltiere!

Bild 38: Murmeltierweide, im Hintergrund Unterberg.

Bild 39: Kurz hinterm Schwarzwaldeckhaus Ausblick ins Gölsental (unten Rohrbach an der Gölsen) und Wiesen-Wienerwald dahinter.

Bild 40 Schneeberg.

Bild 41: Prächtiger Gockel.

Beim Gehöft Schwarzwald begrüßt uns ein schwarzer Hund mit Gebell, doch der Besitzer hatte uns gesehen und seine Frau vorgewarnt, sie solle den Hund festbinden. Ich erkannte ihn auch nach viereinhalb Jahren sofort wieder: Das war der Hund, dem wir beim zweiten Gehöft gemeinsam mit einem zweiten Hund begegnet sind. Viel Gebell, nichts dahinter.

Bild 42: Statt Hund dieses Mal nur eine vorsichtige Katze.

Bild 43: Die Fliegen stehen auf ihn.

Bild 44: Im Abstieg lockert es hinter der Front bereits wieder auf.

Es hat kaum abgekühlt. Gegenüber Gemeindealpe, rechts die Jochart.

Beim nächsten Hof liegt ein weißer kleiner Hund am Boden, bellt eine Katze an, die unter dem Auto verschwindet. Ein größerer Hund lässt sich gerade vom Frauchen bürsten und zeigt überhaupt keine Motivation, auch nur einen Gedanken an uns zu verschwenden, während wir durch den Hof (durch den der Wanderung verläuft) gehen.

Bild 45: Das schönste Wappen auf der Welt, das ist der Pflug am Feld.

Bild 46: Rückblick zum Schwarzwaldeck.

In der Höhe ziehen lockere Cirrus spissatus durch, Reste der abziehenden Okklusionsfront.

Bild 47: Einkehr beim Landgasthof Schüller in Hainfeld bei Hausgulasch. Empfehlung!

Zum Wetterablauf: Für mich war das keine Überraschung, eher gedanklicher Beifall für die Zuverlässigkeit bestimmter Lokalmodelle, die manchmal sehr exakt sind.

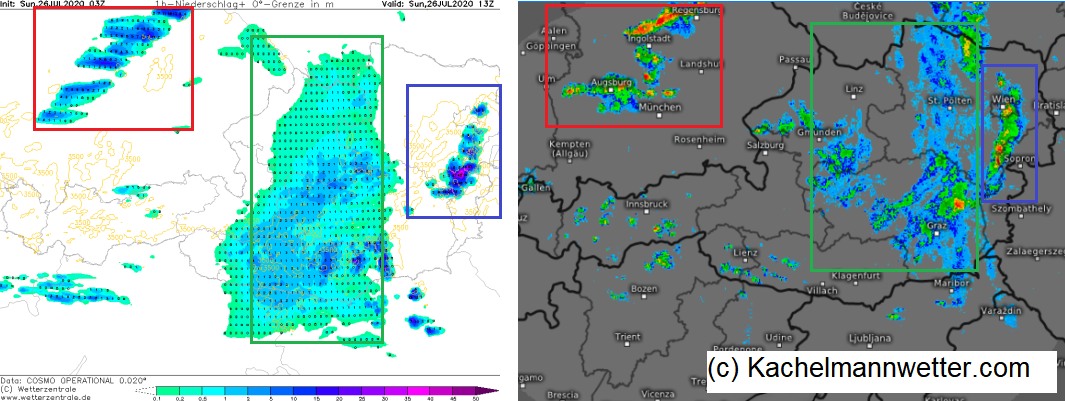

Bild 48: Vergleich Lokalmodell und Regenradar für Sonntag, 15.00 Uhr Lokalzeit.

Links das deutsche COSMO (2km Auflösung), Lauf vom Sonntag, 05 Uhr für 10 Stunden später, 1-std. Niederschlag (von 14 bis 15 Uhr), rechts der Vergleich mit dem Wetterradar für den gleichen Zeitpunkt.

Drei Systeme sind erkennbar:

Blau markiert die vorlaufende Gewitterlinie am Alpenostrand, die in einer Art Mini-Warmsektor entstand im Südostwindregime. Vor den Gewittern hatte es dort noch 26 bis 28 Grad C und die Schichtung war labil. Grün markiert das stratiforme (frontale) Wolkenband mit den Schichtwolken und großteils leichten Niederschlägen, eine Kaltfrontokklusion. Rot markiert die frontrückseitige Gewitterstaffel im Höhentrog mit der einströmenden Höhenkaltluft.

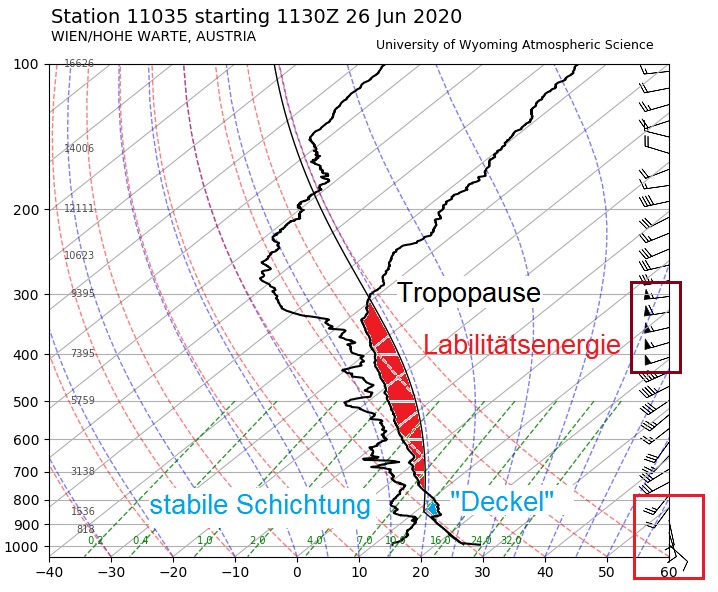

Der Wetterballonaufstieg von der Hohen Warte um 13.30 MESZ, also vor den Gewittern

Zwischen 925 hPa und 750 hPa (ca. 800m und 2500m) herrscht eine stabile Schichtung, die zunächst verhindert, dass Gewitter entstehen - bis der starke Westwind im Mostviertel auf den Südostwind am Alpenostrand trifft und die Luft kräftig aufsteigt. Die Labilitätsenergie (CAPE) ist recht hoch und reicht bis 300 hPa hinauf (ca. 9.5km Höhe), wo sie von der Tropopause begrenzt wird. Das ist die Obergrenze der Gewitterwolke, wenngleich bei heftigen Aufwinden kurzzeitig auch Wolkentürme möglich sind, die bis in die Stratosphäre hinaufreichen (overshooting top).

In der Bodenschicht sieht man eine Winddrehung mit der Höhe (Warmluftzufuhr) und eine starke Windzunahme. Rotierende Schwergewitter (Superzellen) waren möglich, vorausgesetzt, die Gewitter haben den Deckel überwinden können (die zwischen Aufstiegskurve und Temperaturkurve eingeschlossene blaue Fläche ist die negative Energie, die aufgewendet werden muss, damit ein Luftpaket vom Boden aus ungehindert aufsteigen kann).

Ein weiterer Faktor spricht für kräftige Gewitter: Im oberen Bereich der Gewitterwolke herrschten kräftige Westwinde (60kt in 300 hPa). Damit können Auf- und Abwindbereiche der Gewitterwolke getrennt werden, der Niederschlag fällt dann nicht in den eigenen Aufwindbereich und killt das Gewitter nach kurzer Zeit. Schnellziehende Gewitter haben daher ein höheres Potential für erhöhtes Sturm/Hagelrisiko als langsam ziehende oder ortsfeste Zellen.

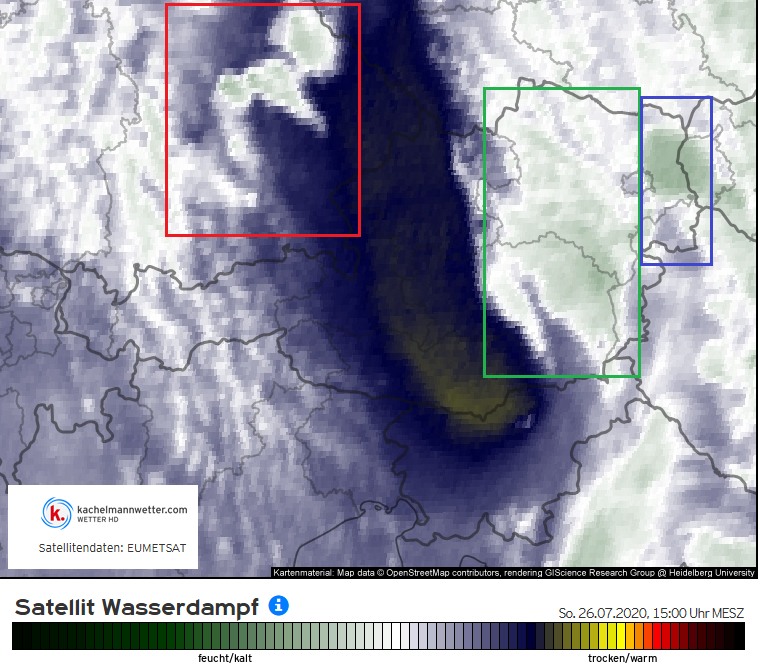

Bild 49: Im Wasserdampfbild zum Zeitpunkt 15.00 Uhr findet man alle drei Systeme wieder:

Östlich von Wien ein runder Klecks mit sehr niedrigen Wolkenobergrenzentemperaturen, das abziehende Gewitter, das in Brunn am Gebirge 31 l/qm in einer Stunde brachte. Über Niederösterreich und der angrenzenden Steiermark die sich auflösende Okklusionsfront. Weitere Schauer über der Südoststeiermark sorgten für ausgedehnte Ambossbewölkung (Cirrenschirme). Über Bayern nähern sich dagegen schon die hochreichenden Gewitterwolken auf der kalten Seite des Troges. Der Trog selbst ist der schwarzgelbe Bereich, der von Niederbayern über die Mitte von Österreich bis Slowenien reicht. Hier ist die Luft sehr trocken, was die scharf abgegrenzte Wolkenkante erklärt, mit der sich am Abend wieder die Sonne durchsetzte.

Bild 50: In Wien sah der Gewitterdurchzug dann so aus:

Es traf vor allem die südlichen Bezirke, der Niederschlagsbereich war scharf abgegrenzt (Regenfuß).

Schlusspunkt: Als wir vom Schwarzwaldeck abstiegen, hatte sich der Wind schon deutlich abgeschwächt. Gegen Mittag war es im Wiener Becken noch um 6-7°C wärmer als im Donauraum, das Luftdruckgefälle West-Ost ausgerichtet, was den starken Westwind erklärte. Mit der Abkühlung durch die Gewitter stieg der Luftdruck im Osten deutlich an und die Druckunterschiede wurden geringer. Daher schlief der Wind am Abend rasch wieder ein. Das ist auch der Unterschied der Okklusion zur Kaltfront, wo rückseitig ein großräumiger Luftmassenwechsel und Luftdruckanstieg erfolgt, der Westwind wäre dann geblieben (vergleiche Dienstag, 28.07., auf Mittwoch, 29.07., wo nach Durchzug des heftigen Gewitters am Abend sich der Westwind bis in die Früh durchsetzte.).